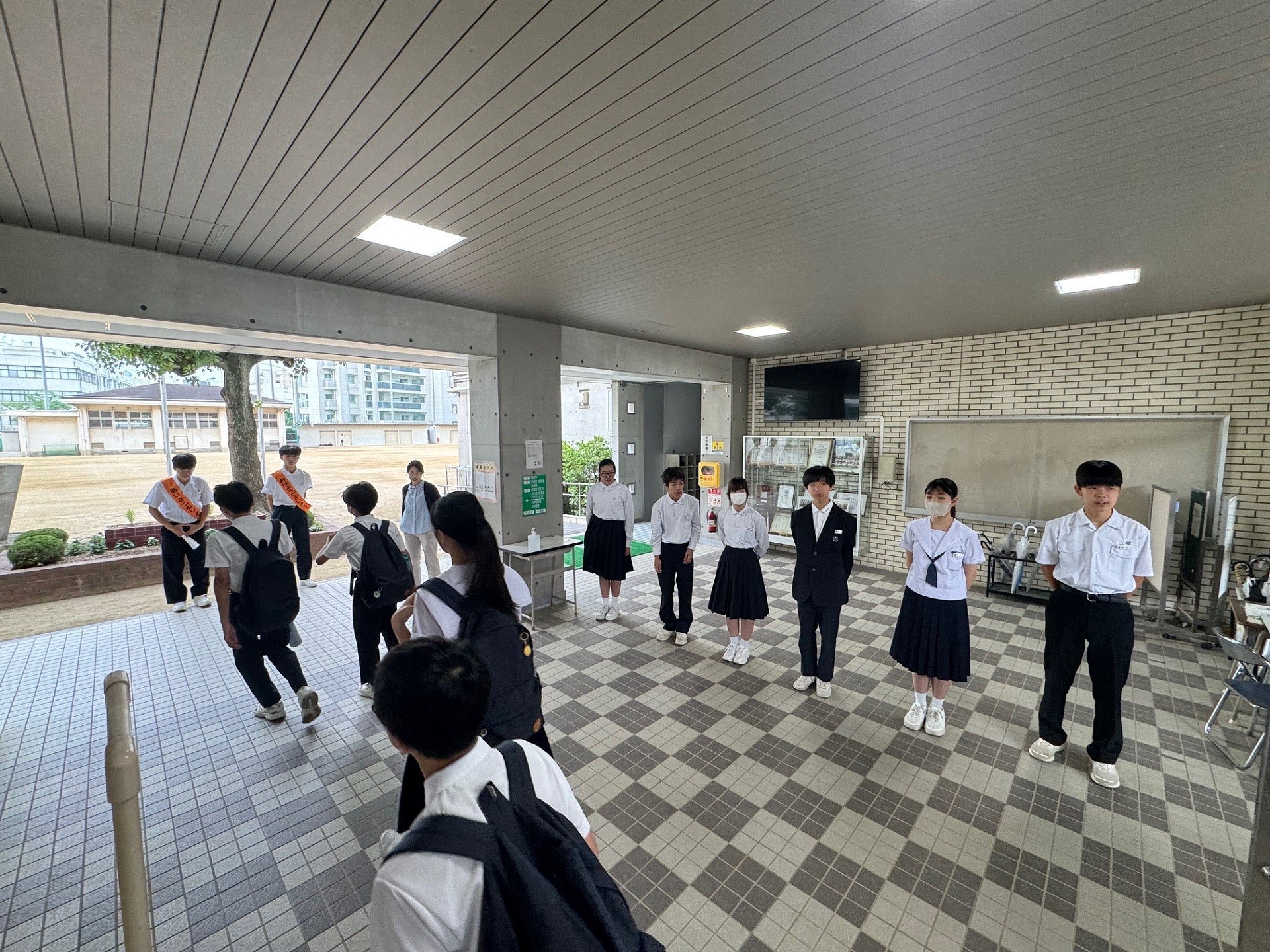

生徒会執行部 募金活動のお礼

温かいご支援、誠にありがとうございました!

子ども向けイベントチラシ

子ども向けイベントチラシ等掲載専用ページは

こちらからご覧ください

(毎週月曜更新)

新着記事

-

きょうの給食(ケチャップ煮・ささみとリンゴのソテー)

- 公開日

- 2026/01/16

- 更新日

- 2026/01/16

学校日記

本日の献立は、・ケチャップ煮・ささみと野菜のソテー・りんご・おさつパン・牛乳...

-

週末の3年学年集会 ~第一印象を考える学びの時間~

- 公開日

- 2026/01/16

- 更新日

- 2026/01/16

学校日記

3年生の学年集会を行いました。今回は、学年担当の先生がスライドを用いながら、...

-

-

-

-

-

-

-

新着配布文書

-

- 公開日

- 2026/01/08

- 更新日

- 2026/01/08

-

- 公開日

- 2025/12/23

- 更新日

- 2025/12/23

-

PTA人権教育講演会アンケート結果(2025年12月18日) PDF

- 公開日

- 2025/12/18

- 更新日

- 2025/12/18

-

校長講話(2025年12月16日)世界人権デーと女性の人権について PDF

- 公開日

- 2025/12/16

- 更新日

- 2025/12/16

-

ほけんだより12月 PDF

- 公開日

- 2025/12/16

- 更新日

- 2025/12/16

予定

-

B週

2026年1月19日 (月)

-

各種委員会

2026年1月19日 (月)

-

給食〇

2026年1月19日 (月)

-

生徒議会

2026年1月20日 (火)

-

私学出願(郵送)

2026年1月20日 (火)

-

給食〇

2026年1月20日 (火)

-

給食〇

2026年1月21日 (水)

-

美化点検

2026年1月21日 (水)

-

給食〇

2026年1月22日 (木)

-

美化点検

2026年1月22日 (木)

-

2年職体事前訪問(5.6限)

2026年1月23日 (金)

-

給食〇

2026年1月23日 (金)

-

A週

2026年1月26日 (月)

-

給食〇

2026年1月26日 (月)